En busca de la identidad. Análisis de "Changó, el gran putas" de Manuel Zapata Olivella

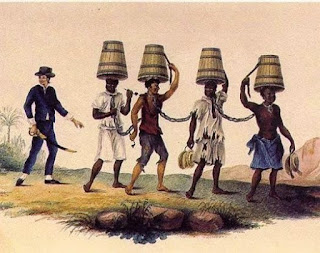

Los nuevos esclavos nacidos en América, quienes crecían en medio de tres culturas (la de sus antepasados africanos, la de los indígenas con los cuales compartían y la de sus amos europeos), vivieron un proceso de reconstrucción de sus identidades debido a que ellos no apreciaban el flagelo de la esclavitud ni sus culturas ancestrales de la misma forma que aquellos pertenecientes a la “Primera generación” de esclavos. La obra Changó, el gran putas del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella da cuenta de este proceso de reconstrucción de la identidad a partir de la reconstrucción de la cultura pasada y de la apropiación de la cultura de los amos europeos y de las culturas amerindias.

Las diferentes narraciones de los protagonistas

en Changó, el gran putas dan cuenta

de dos cosas (1) la forma como eran vistos y definidos los esclavos negros y sus creencias por los blancos y (2)

la forma como los esclavos negros se concebían a sí mismos y concebían a los

blancos. Las creencias religiosas juegan un papel importante en esta novela,

porque éstas no incluyen un sólo aspecto de sus vidas, sino que constituyen un elemento fundamental en la

forma de concebir el mundo y conocerlo. Permea la forma cómo se

debe relacionar y concebir a los “otros”. Así, Changó, el gran putas no es sólo una novela que recrea el proceso

de esclavitud de los esclavos negros provenientes de África en América Latina,

sino que también es una novela que muestra la reconstrucción de la identidad

cultural a partir de la apropiación de

tradiciones africanas.

¿Por

qué es importante la identidad para los individuos? Y ¿Qué relevancia tiene

este concepto en el análisis realizado a algunos de los personajes de la novela

Changó, el gran putas? El sociólogo

Stuart Hall afirma que la identidad es un punto de encuentro entre

subjetividades de los individuos

Uso

“identidad” para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por

un lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o

ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y,

por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como

sujetos perceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de

adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las

prácticas discursivas. (Hall, 2011, Pág.20)

En

el ensayo Población negra y la cuestión

de la identidad en América Latina (2008),

Peter Wade expone tres casos específicos en América Latina en los que se puede apreciar

claramente una reivindicación de la identidad negra. Pero el autor no sólo

piensa en la definición y presencia de la identidad negra en América Latina, él

también platea que África es la “base para una identidad afro-americana” (Wade, 2008,

Pág. 132) pero se debe tener cierta prudencia porque se puede caer en

afrocentrismo, por tal razón Peter Wade habla de la diáspora africana debido a que

Es

quizás más útil pensar en esa gran red como la matriz en la cual se van

generando nuevas formas culturales, sin privilegiar al África como un

territorio específico que es el único que puede legitimar un origen auténtico,

pero sin dejar de pensar en el África como un espacio cultural que, de alguna

manera, yace entre el África y las Américas como lugares geográficos.

(Wade, 2008, Pág.133)

La

identidad de los esclavos en América Latina se alimenta de esta diáspora africana. Sin embargo, esto no se

ve sino en la segunda parte de la novela, “El muntu americano”. En la primera

parte llamada “Los orígenes”, encontramos diferentes narradores que dan cuenta

de cómo fue el proceso de esclavitud de los

africanos, siendo primero víctimas de trata de personas, para después pasar por

la tortura, la violación y el asesinato por parte de los esclavistas europeos.

Los esclavos provenientes de diferentes naciones africanas se encuentran

encerrados en la bodega del barco. Hablan diferentes idiomas, pero al estar en

ese barco viviendo la misma situación nos encontramos ante una sola nación

africana, una identidad africana: “El barco dormía y las bodegas, huevo

cerrado, se ampolla en la oscuridad. Ngafúa nos une con su canto aunque estemos

dispersos y nos separen las lenguas.” (Zapata, Pág.68).

Al llegar a América, empieza

un proceso de mestizaje que no sólo se

relaciona con un choque de culturas, sino que también se relaciona con la

redefinición de la identidad porque

incluye a los indígenas y la llegada del pequeño Muntu se convierte en una luz

de esperanza de libertad: “Entre la algarabía de los pericos de las mujeres

indias esperaban al Muntu en la playa para amamantarlo con su leche.” (Zapata,

Pag.91). Hago mención a la primera parte de la novela porque es importante

aclarar que esa unión de las naciones, a pesar de los diferentes idiomas,

también hace parte de la identidad negra, pero esta vez más ligada a la cultura porque fue finalmente la

cosmología la que los unió: changó, los orichas, Babalao, ancestros que son

representaciones de su cosmología y les permite conocer el mundo y definirse

como individuos.

Ya

en la segunda parte de la novela, “El Muntu americano” es que podemos apreciar la

presencia de una diáspora africana. Si

bien, hay un choque de culturas (amerindia, africana y europea) gracias a la apropiación del castellano, los

negros esclavos tienen la posibilidad de expresarse ante sus amos y ante otros

esclavos negros que provenían de otras naciones africanas que hablaban otros

idiomas, pero que compartían un mismo flagelo: la esclavitud y la eliminación

de su cultura africana. En el artículo Lengua e identidad en “Changó, el

gran putas”, de Manuel Zapata Olivella

(2008), Haakayoo Zoggyie,

afirma que Zapata Olivella muestra

el lenguaje como una herramienta para reconstruir el mundo africano en América

latina.

Para hacerlo, Zapata Olivella recurre a diferentes recursos narrativos:

elementos orales, la oratoria, el soliloquio. Todos estos recursos le permiten

a Zapata Olivella mostrar la cultura africana arraigada en América latina,

darle una voz a los esclavos que

cuestionan la visión europea que sólo los blancos pueden comprender los

designios de Dios, y lo más importante reflexionar sobre como la identidad

cultural de América latina está construida gracias al mestizaje de culturas.

En

la medida que los esclavos negros son tratados de forma diferente, se

desarrolla una consciencia de identidad. El relato de Orobia Morelos, quien

participa en un ritual, muestra cómo mientras participaba en él lo veía con

“ojos” de cristiana:

Verdad

es que Babalao nos venía dando noticias de que algo muy grande para los negros

ocurriría para la luna…Por esas promesas y revelaciones que veníamos recibiendo

de Babalao, muchos acudimos esa noche a la popa, varones y mujeres pero sin

ánimo de conspirar contra los amos y mucho menos renegar de la Santa Religión

Católica a la que nosotros nos acogimos por el agua bendita del bautizo

(Zapata, Pág.118)

A

pesar de apreciar el ritual con “ojos” de cristiana, Orobia Morelos se siente

identificada con ese ritual porque de cierta forma le otorga un rol que no lo

hace el cristianismo al que fue instruida por su ama: la libertad. Lo mismo

ocurre el día de la coronación de Benkos como rey. Llama mucho la atención este

suceso en el sentido que los esclavos se presentan a la coronación con los

trajes de sus amos, ya ellos aprecian estos elementos como algo importante,

lujoso y necesario para un evento especial: “Las ekobias vestían hermosos

trajes, robados a sus amas... algunas con chancletas y otras con zapatillas de

tacón alto, las más descalzas pero con cadenas de oro puro, pulseras y

diamantes escamoteados a sus amas. Los varones traen cuanto encontraron en el

guardarropa de sus amos: sombreros de pluma, capas, fajas y algunos hasta con

espadas.” (Zapata, Pág.135). Veo este suceso de dos formas: (1) hay un choque

entre la cultura africana y la cultura de los amos blancos. Si bien estos

esclavos están participando en un ritual africano, la coronación de su rey

Benkos, los esclavos asisten con los trajes de sus amos; (2) el uso de este

vestuario le otorga otra faceta a sus identidades porque ya no visten sus ropas

de esclavos que los identifica como tal, sino que están usando el disfraz de

sus amos y de esta forma, ellos no son esclavos, aunque sea por una noche.

Es

el relato de Pupo Moncholo el que permite ejemplificar cómo los rituales

africanos constituían una forma de escapar de la esclavitud. Se convertían en

un marco de referencia que les permite a los esclavos definir su lugar en el mundo y cuestionar la

cultura de los blancos

Si

comparezco ante usted, señor notario, es por intriga de los envidiosos y no por

culpa de delitos que no he cometido, pues nadie puede acusarme de ser traidor

del Rey de España por aceptar el nombramiento de “Gobernador” en unos juegos de

carnaval que nosotros los negros inventamos para sobrellevar un tanto las penas

que nos afligen (Zapata, Pág.123)

La misma función cumple la intervención de Benkos

cuando el padre Clever le suplica que deje a un lado las herejías que cometen

los esclavos cuando se reúnen. Las tradiciones africanas se convierten en la

base de su identidad porque le permite definirse no como esclavo sino como una

persona libre con una cultura diferente: “― Sepa padre-le dijo con resentimiento-

que poca diferencia hace usted en las obras del Señor. Al burro le hizo torpe y

bien hace en callar, pero a los hombres nos dio entendimiento. Si yo fuera asno

no aspiraría a tener una corona aunque fuera de papel.” (Zapata, Pág.139) En el

momento que los esclavos conocen de dónde provienen son conscientes de que

efectivamente son diferentes de sus amos blancos, pero lo son no sólo por un

color de piel, sino porque provienen de otra cultura con una forma de concebir

el mundo de forma diferente. De igual forma, la apropiación del idioma de los

amos, le permite a Benkos y demás personajes de Changó que son narradores de sus historias, entablar una

conversación y cuestionar directamente a sus amos. En el caso de Benkos al

Padre Clever.

Sin embargo, el proceso de mestizaje no sólo trajo

consigo una unión de culturas, sino que también pudo dar pie a una crisis de

identidad. El relato de Antonio Bolaños ante la santa inquisición permite ejemplificar

que el mestizaje entre negros e indígenas representaba un problema: “He

conocido cimarrones arrochelados con dos o tres indias, después de matarles sus

maridos. Andan sueltos con su recua de hijos con la piel negra, indio el pelo.

Zambos con las piernas cortas y robustos el pecho que no sabía hablar lengua

ladina, ni india o africana sino una jerga de voces revueltas. Se quedan

salvajes porque no podían regresar a la tribu de la madre ni acercarse a los

pueblos por temor a que los esclavices los antiguos amos del padre.” (Zapata,

Pág.130) Esta declaración resulta interesante porque de cierta forma muestra

una contraparte del mestizaje en tiempos de esclavitud. Los zambos nacen libres

en la selva, pero no hacen parte de uno de los dos marcos de referencia de sus

progenitores. Tal es la razón por la cual afirmo que hay una crisis de

identidad porque no pertenecen a ninguna de las dos culturas ni puede definirse

ni de una u otra forma.

Así, hablar de identidad en América Latina implica

hablar de mestizaje entre las culturas de blancos, indios y negros. Considero

que ese es el gran logro de de Changó, el

gran putas. Zapata Olivella revive un pasado ancestral para ubicarlo en un

presente en el que los descendientes de África están sufriendo los flagelos de

la esclavitud. Si bien la lectura de la obra de Zapata Olivella puede resultar todo un reto en cuanto al uso de

ciertas palabras, sentidos y significados que están inscritos en la cultura

africana, al final es un reflexión que no sólo invita a los afrodescendientes

renovar su identidad, sino que también a renovar la identidad de América Latina

porque la diáspora africana está

presente en diferentes aspectos culturales y sociales: la gastronomía, el arte,

la educación, la política. Pero sin caer en exotización de la cultura africana.

En el artículo Desafío

a la conciliación: Antagonismo y negatividad en imaginarios históricos del

Caribe (2014), la autora Lina Martínez reflexiona sobre el

choque de culturas en el Caribe. En su conclusión ella afirma que el territorio

caribeño no es una tierra exótica donde conviven diferentes culturas, sino un

espacio geográfico en que se encuentran diferentes imaginarios históricos que

constituyen la identidad de una nación. Aunque ella hable del Caribe, se puede

aplicar al territorio latinoamericano

Caribe

no es territorio de fetiches exotizantes ni un paraíso atemporal en la tierra;

es la promesa de imaginarios históricos que resisten el afán de una

conciliación imposible. Su compromiso es la evaluación constante de categorías

que piensan y denominan lo otro, pero partiendo de la mismidad que ha

creído dominarlo. (Martínez, 2014, Pág. 62)

El trabajo de Zapata Olivella podría inscribirse en

la reivindicación nacional de la que hablaba Frantz Fanon en su texto Los condenados de la tierra, en el cual

reflexiona sobre el papel de los intelectuales colonizados en la construcción

de un nacionalismo que les permita definirse. Fanon afirma que la obra del

intelectual colonizado sacude al pueblo con su literatura, la

presión de la revolución, de contar la historia para despertar al pueblo

oprimido. Más que una reconstrucción del proceso de esclavitud, mestizaje y

colonización en América Latina, Changó

es una novela que representa la reconstrucción de la identidad de los esclavos,

pero también de los amos blancos y los indígenas. El lenguaje manejado en Changó también juega un papel importante

en la construcción de la identidad de los negros esclavos en América Latina. La

apropiación del castellano por parte de los esclavos es un elemento clave en la

construcción de la identidad porque bien es sabido que los esclavos llegados de

África, provenían de distintas naciones y pueblos que hablaban diferentes idiomas.

Aprender castellano se convirtió en una forma de interacción y socialización

con esclavos provenientes de otras

naciones africanas que tenían otros lenguajes, pero compartían un mismo

flagelo: la esclavitud.

Bibliografía

Hall, Stuart, Du Gay, Paul (comps.) “¿Quién

necesita “identidad”?”, en Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires:

Amorrortu Editores, Pág.13-39.

Martínez, Lina (2014)

Desafío a la conciliación: Antagonismo y negatividad en imaginarios históricos

del Caribe, Revista perífrasis, vol 5 n°9, Pág. 48-64.

Wade, Peter (2008)

Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. Revista

universitas humanística, n°65, enero-junio 2008, Pág.117-137.

Zapata Olivella, Manuel [1983] Changó, el gran putas, Bogotá:

Editorial la oveja negra Ltda.

Comentarios

Publicar un comentario